企画展示一覧

Book Displays

- ポスター : PDF形式です。

- 資料リスト : PDF形式です。リストからOPACの所蔵情報が確認できます。

【今年度】のイベント・展示 > 企画展示一覧

前年度までのイベント一覧

◆ML(Museum&Library)連携シンポジウム

レンズを通して観る浮世−広重の名所の「いま」を撮る

この度附属図書館では、美術工芸資料館展覧会「レンズを通して観る浮世−広重の名所の「いま」を撮る」に関連して、

ML連携シンポジウムを開催します。多くの方のご参加をお待ちしています。

たくさんのご参加ありがとうございました。

○日 時

2024年 11月 23日(土) 13時30分〜16時15分(13時開場)

○会 場

京都工芸繊維大学60周年記念館

〒606–8585 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町

交通アクセスはこちら

※本シンポジウムは後日動画配信を予定しています。

○講 師

ブエノ・アレックス氏 (東京大学グローバル教育センター特任講師)

講演:大判カメラを担いで広重を追いかける

佐藤守弘氏(同志社大学文学部美学芸術学科教授)

講演:歴史を並べる ―定点写真とリフォトグラフィ

○趣 旨

江戸時代を代表する浮世絵師である歌川広重(1797-1858)の名所絵版画の傑作《江戸名所百景》(安政4年/1857)は、幕末の江戸の名所を斬新かつ叙情的なアングルで切り取っている。いまや官庁街の霞ヶ関ではのどかに凧揚げをしており、上野の不忍池はいまも変わらぬ花見客の賑わいがみられる。広重の目を通して、現代のわれわれは、江戸のまちの様子を身近に、そして、どこか懐かしい気持ちで感じることができる。一方、おなじ広重の《京名所》(天保5年/1834頃)は、嵐山や金閣寺といった京の内外の名所を季節感ゆたかに描き出している。

広重が京や江戸のまちを活写してから2世紀近くを経たいま、京都も東京も大きく様変わりをしている。道路も建物も乗り物も、もちろん人びとの服装や行動も変わっている。祇園社や清水寺のような社寺はともかく、品川にしても滝野川にしても、もちろん霞ヶ関にしても当時の面影は残っていないようにみえる。広重が描いた名所のなかには、もはや名前を残すだけのようなところすらある。でも、ほんとうにそうだろうか。広重の品川とわれわれの品川には、じつは底流のように通じ合う「なにか」があるのではないだろうか。それを写し取ろうとしているカメラマンがいる。

今回のシンポジウムでは、美術工芸資料館で開催中の展覧会「レンズを通して観る浮世―広重の名所の「いま」を撮る」の一環として、広重の描いた名所の「いま」を撮影しているアメリカ人写真家ブエノ・アレックス氏と視覚文化論を専門とする佐藤守弘氏を招いて、本歌である広重作品がどのように現代によみがえっているのか、その工夫と見所について熱く語っていただきたいと思っています。

○料 金

無料

○申 込

不要

○問合せ

附属図書館

075-724-7185

library*jim.kit.ac.jp(*を@に変更してください)

○主 催

附属図書館 美術工芸資料館

チラシはこちら

◆ML(Museum&Library)連携シンポジウム

「博覧会の楽しみ方」

このたび附属図書館では、美術工芸資料館展覧会「大博覧会 ―博覧会を楽しむ20のエピソード」に関連して、

ML連携シンポジウムを開催します。多くの方のご参加をお待ちしています。

たくさんのご参加ありがとうございました。

○日 時

2024年 7月 20日(土) 13時30分〜16時20分(13時開場)(終了しました)

○会 場

京都工芸繊維大学60周年記念館 1階記念ホール

〒606–8585 京都府京都市左京区松ヶ崎橋上町

交通アクセスはこちら

※本シンポジウムは、附属図書館Youtubeチャンネルで後日配信を予定しています。

※予定していました附属図書館YouTubeチャンネルでの後日動画配信は、

都合により、中止となりました。

楽しみにしてくださっていた皆様にはご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

ぜひシンポジウム当日、会場にてご参加くださいますよう、お待ちしています。

○講 師

佐野真由子氏 (京都大学大学院教育学研究科教授)

講演: 万国博覧会の楽しみ方 ―世界を一望する

橋爪節也氏 (大阪大学名誉教授)

講演: そもそもは第五回内国勧業博覧会 ―成功体験の記憶はくり返すか

並木誠士氏 (京都工芸繊維大学美術工芸資料館館長)

講演: 博覧会と京都高等工芸学校

○趣 旨

今回のシンポジウムでは、博覧会の展覧会をどのように楽しんだらよいかということを話題にしてみたいと思います。

19世紀半ばから世界各地で開催された万国博覧会は、そもそもどのような目的で開催されて、どのようなものがどのように展示されたのか。そして、人びとはそこで何を学び、楽しんだのか。また、万国博覧会を追いかけるように日本国内で開催されたさまざまな博覧会は、どのような意図のもとに開催されて、近代の日本人に何を伝えたのか。これまでの博覧会史を振り返りながら、博覧会に心を躍らせた人びとの思いを追体験します。

そして、もうひとつのポイントは、国内外の博覧会とこの京都工芸繊維大学(といってもその前身校の京都高等工芸学校ですが)がどのようにかかわってきたのかという点です。博覧会で審査をしたり、博覧会を告知するポスター制作にかかわったり、さらに、学校から博覧会に出品したりというように、いろいろなかたちで博覧会に参加をしてきた歴史が本学にはあります。そのことを紹介することもまた、博覧会を楽しむことにつながると思います。

こんな観点からシンポジウムをお楽しみいただければ幸いです。

○料 金

無料

○申 込

不要

○問合せ

附属図書館

075-724-7185

library*jim.kit.ac.jp(*を@に変更してください)

○主 催

附属図書館 美術工芸資料館

チラシはこちら

【2023年度】

◆ML(Museum&Library)連携シンポジウム

「鬼頭梓の建築から考える図書館の未来像」

動画公開は終了しました。ご視聴ありがとうございました。

【動画公開】

本イベントの動画を附属図書館Youtubeにて公開しています。

○動画配信

京都工芸繊維大学附属図書館Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCX1Gh0Y52kxxNDIToROoqUA

○配信期間

2023年 11月 30日(木)まで

○音声テキストはこちら

音声テキストとあわせて、どうぞご視聴ください。

--------------

◆ML(Museum&Library)連携シンポジウム

「鬼頭梓の建築から考える図書館の未来像」

このたび附属図書館では、美術工芸資料館展覧会「建築家・鬼頭梓の切り拓いた戦後図書館の地平」に関連して、

ML連携展示およびシンポジウムを開催します。多くの方のご参加をお待ちしています。

たくさんのご参加ありがとうございました。

○日 時

2023年 6月 10日(土) 13時00分〜16時30分(終了しました)

○会 場

京都工芸繊維大学60周年記念館 1階記念ホール

〒606–8585 京都市左京区松ヶ崎橋上町

交通アクセスはこちら

○講 師

江竜喜代子氏 (元湖東図書館館長,現能登川図書館館長)

佐田祐一氏 (佐田祐一建築設計事務所)

島田潤一郎氏 (夏葉社代表)

松隈洋氏 (神奈川大学教授, 京都工芸繊維大学名誉教授)

○趣 旨

戦後の図書館建築のパイオニアである鬼頭梓(1925-2008)は、図書館の設計を通じて、市民一人ひとりに開かれる公共空間のあり方を鋭く問い続けた建築家だった。公共建築に求められる役割が多様化するなかで、図書館に託される期待もまた変化していないだろうか。師である前川國男のモダニズムを継承しつつ、市民の「生活の根拠地」を求めた鬼頭の建築から、図書館の未来像を考える。

○料 金

無料

○申 込

→申込フォーム(終了しました)

○問合せ

附属図書館

075-724-7185

library*jim.kit.ac.jp(*を@に変更してください)

○企 画

未来デザイン・工学機構 教授 山崎泰寛

○主 催

美術工芸資料館 附属図書館

各図書館の模型制作に携わった学生による建築発表も行います。

ぜひご参加ください。

チラシはこちら

英語版ポスターはこちら

【2022年度】

◆ML(Museum&Library)連携企画

「蚕糸資料ギャラリー」OPAN

嵯峨キャンパス 生物資源フィールド科学教育研究センター棟

一田(高濱)昌利先生が退官を機に寄贈された蚕糸資料を展示するギャラリーが、嵯峨キャンパスに正式にオープンします。

図書館では美術工芸資料館と連携し、開設準備にご協力してまいりました。

11月12日(土)開催の記念講演会や体験教室の折にご見学いただけます。

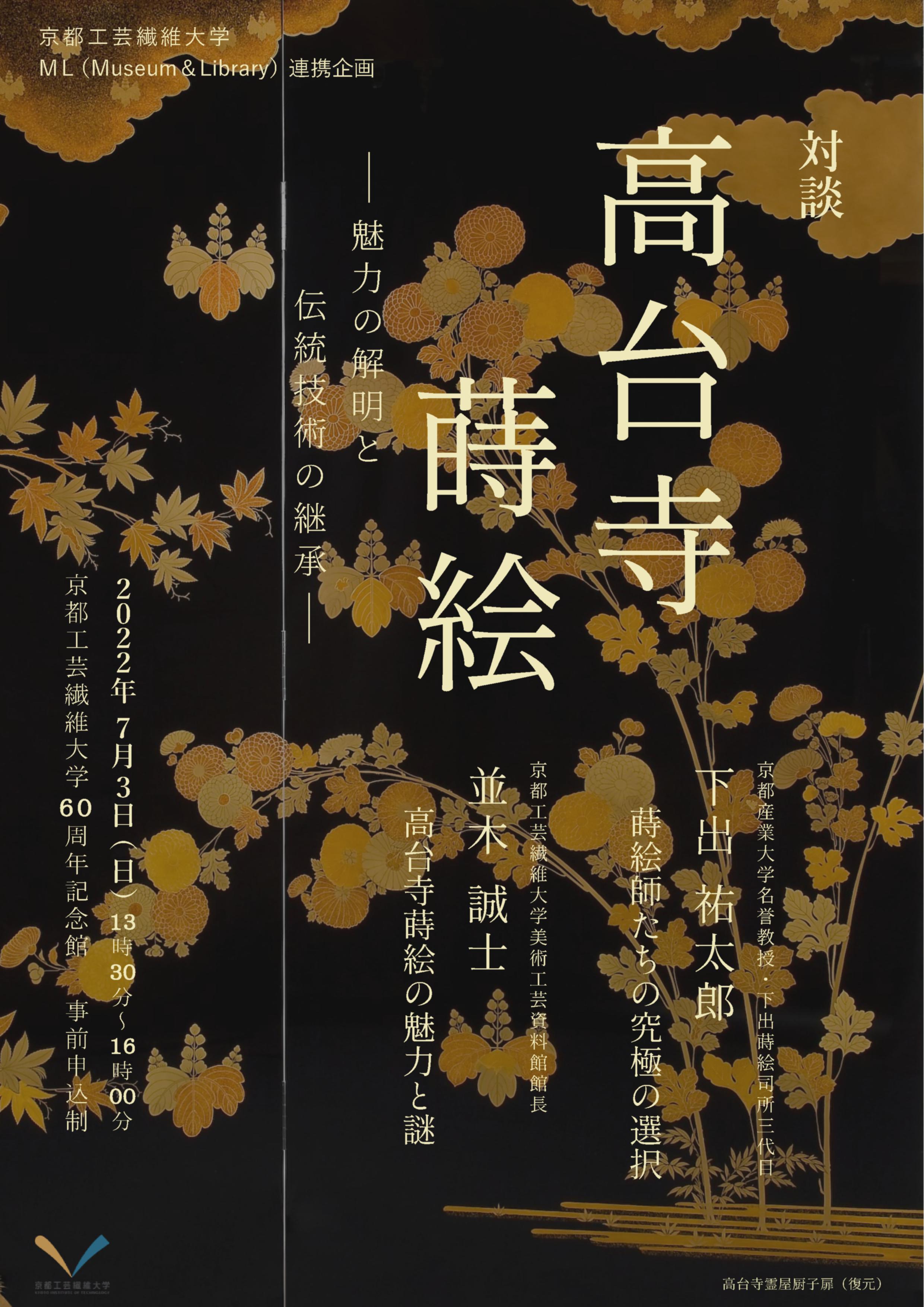

◆ML(Museum&Library)連携企画

対談「高台寺蒔絵 −魅力の解明と伝統技術の継承−」

開催日時: 2022/07/03(日) 13:30 - 16:00

このたび、高台寺蒔絵霊屋厨子扉の精緻な復元作品を作成された下出蒔絵司所三代目下出祐太郎氏を迎え、高台寺蒔絵の魅力と謎の解明、伝統技術の保存と継承の重要性を考える講演および対談を開催することといたしました。

この企画を通して、日本美術の魅力と文化財保存の意義を再確認することができれば幸いです

○タイトル「高台寺蒔絵 −魅力の解明と伝統技術の継承」

蒔絵師たちの究極の選択

下出 祐太郎 先生 (下出蒔絵司所三代目・京都産業大学文化学部京都文化学科教授)

高台寺蒔絵の魅力と謎

並木 誠士 先生 (京都工芸繊維大学美術工芸資料館館長・特定教授)

○開催日時

2022年 7月 3日(日) 13時30分 〜 16時00分

〇開催場所

京都工芸繊維大学60周年記念館

○視聴方法

動画配信は終了しました

〇高台寺霊屋厨子扉 復元作品展示

期間 2022年 6月 27日(月)〜 7月 2日(土)

会場 京都工芸繊維大学美術工芸資料館1Fホール

※7月3日(日)イベントにご参加の方は対談終了後に展示をご覧いただくことができます

〇図書館所蔵関連資料展示

期間 2022年 6月 13日(月)〜 7月 8日(金)

場所 京都工芸繊維大学附属図書館1Fアメニティゾーン

○お問合せ

京都工芸繊維大学附属図書館

075-724-7185

library*jim.kit.ac.jp(*を@に変更してください)

主催:京都工芸繊維大学附属図書館

共催:京都工芸繊維大学美術工芸資料館

チラシはこちら→PDF

【2021年度】

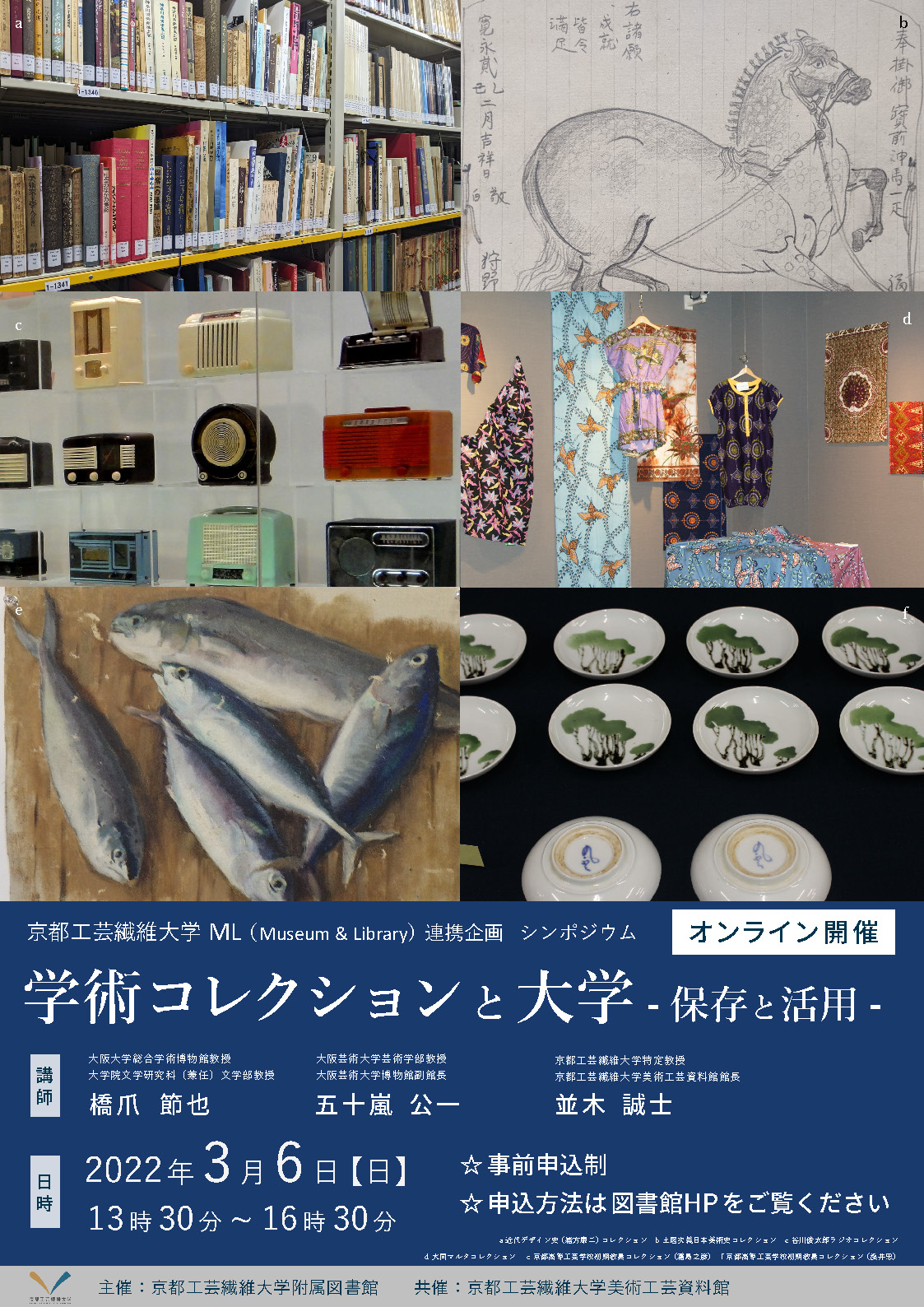

◆ML(Museum&Library)連携企画 シンポジウム「学術コレクションと大学-保存と活用-」

開催日時: 2022/03/06(日) 13:30 - 16:30

本シンポジウムは、大学の教育・研究に資する個人コレクションと大学史を示す資料類など「学術コレクション」の意義と価値をあらためて確認するとともに、大学図書館とミュージアムがその受け皿として機能することの利点と問題、作品や資料の保存と活用について、大学ミュージアムに携わってこられた講師を招いて事例を共有し、意見交換を行います。

○タイトル

ML(Museum&Library)連携企画

シンポジウム「学術コレクションと大学-保存と活用-」

○講師

橋爪節也 (大阪大学総合学術博物館教授,大学院文学研究科(兼任)文学部教授)

五十嵐公一(大阪芸術大学芸術学部教授,大阪芸術大学博物館副館長)

並木誠士 (京都工芸繊維大学特定教授,京都工芸繊維大学美術工芸資料館館長)

○開催日時

2022年 3月 6日(日)13時30分 〜 16時30分

オンライン開催

○配信期間

2022年 4月 8日(金) 〜 5月13日(金)

【2020年度】

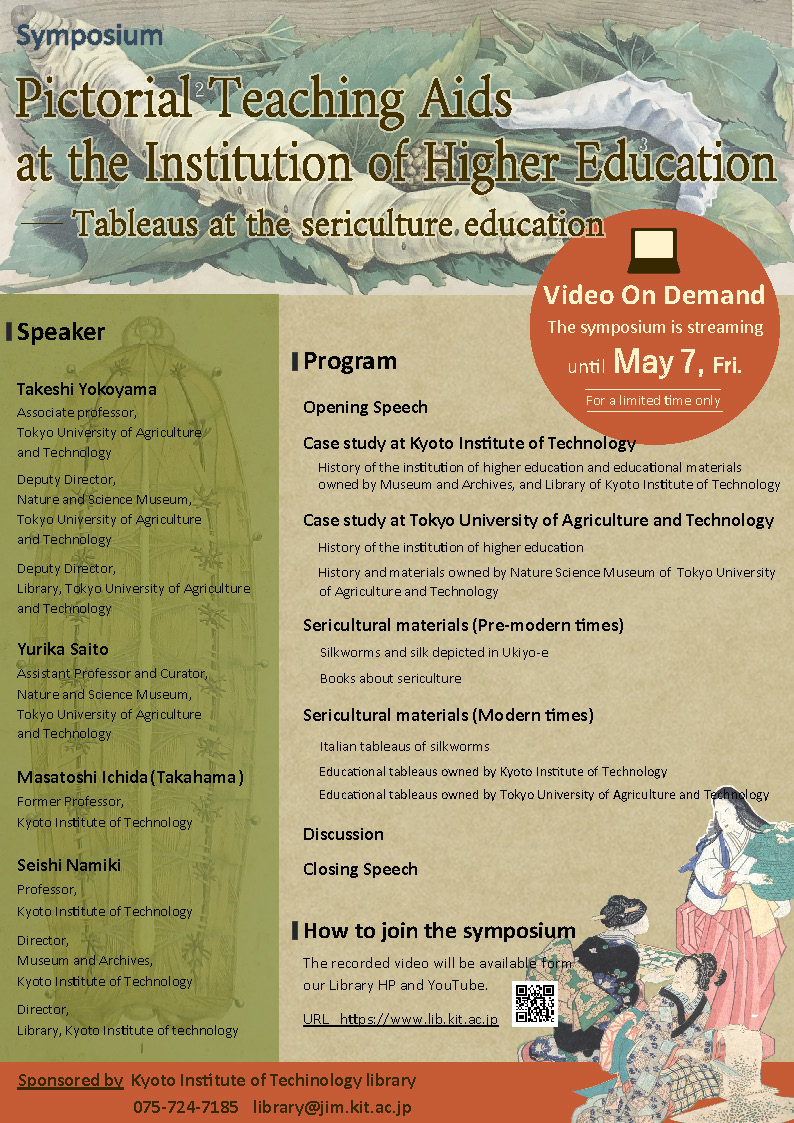

◆シンポジウム「高等教育機関における視覚教材-蚕糸業教育における掛図-」

配信期間: 2021/03/04-05/07

附属図書館では、シンポジウム「高等教育機関における視覚教材-蚕糸業教育における掛図-」をWeb録画にて開催しました。

◆タイトル

シンポジウム「高等教育機関における視覚教材-蚕糸業教育における掛図-」

◆講 師

東京農工大学准教授・科学博物館副館長 横山岳

東京農工大学科学博物館特任助教・学芸員 齊藤有里加

京都工芸繊維大学元教授 一田(高濱)昌利

京都工芸繊維大学教授・美術工芸資料館館長・附属図書館館長 並木誠士

◆配信期間

2021年3月4日(木) 〜 5月7日(金)

【2019年度】

◆特別公開授業「現代社会と美術館−交差する視線(まなざし)−」関連図書展示

展示期間: 2020/01/29-02/07

附属図書館の「共著を語る」シリーズの一環として、

1月29日(水)に特別公開授業「現代社会と美術館 -交差する視線(まなざし)-」が開催されました。

その授業で語られた並木誠士先生と中川理先生の著書を展示します。

二人の研究者の異なる視点から見えてきたものを、ぜひ著書を通じてご覧ください。

◆一田昌利先生公開授業連携展示:養蚕の起源と歴史-蚕と絹の文化を辿る-

展示期間: 2019/11/18-11/30

11月25日に附属図書館で開催される一田昌利先生の公開授業「中国と日本での養蚕の起源と神話を考える」の連携展示です。

養蚕の起源、蚕の祖先種、養蚕の伝番など、日本の歴史のなかで蚕と絹が文化に与えた影響について、

一田先生の蔵書と附属図書館の資料をご紹介いたします。

一田昌利先生公開授業「中国と日本での養蚕の起源と神話を考える」

- + 2025/11/25

- 【募集期間終了しました】2025年度 「学生選書2025」 参加者大募集!

- + 2025/11/14

- 冬季休業に伴う図書の長期貸出のお知らせ

- + 2025/11/04

- 第3回 雑誌製本のお知らせ

- + 2025/10/15

- 計画停電に伴う附属図書館ホームページ、OPACの停止について(10/18 終日)

◆交通アクセス

◆最寄駅から松ヶ崎キャンパスへ

◆キャンパスマップ

京都工芸繊維大学オープンアクセス方針